La conexión entre humanos y gatos es una de las más antiguas y enigmáticas del mundo animal. La adaptación al entorno humano en animales considerados domésticos siempre estuvo fuertemente guiada por un proceso de selección, en el cual los humanos elegían características específicas que deseaban promover en una especie, dando como resultado rasgos “deseables”. El gato doméstico original parece haber sido, más bien, el resultado de un proceso de selección donde los rasgos que se desarrollaron fueron resultado de su adaptación natural al entorno humano, no necesariamente elegidos por humanos.

Historia

Los gatos han convivido con humanos durante más de diez mil años, y el proceso de su domesticación aún genera debate y diversas hipótesis. Si bien se ha propuesto la posibilidad de orígenes en el norte de África, la evidencia genética actual, destacada por estudios como el de Ottoni et al. (2017), señala que los primeros gatos domésticos provienen de la subespecie Felis silvestris lybica, cuyo primer centro de domesticación se localiza en el Creciente Fértil.

Las investigaciones sugieren una convivencia temprana entre humanos y gatos hace más de nueve mil años en lugares como Chipre, lo que indica una relación ancestral profunda. Lo que sí parece claro es que en el año 4400 a. C., los ancestros de los gatos domésticos actuales ya se habían dispersado hacia el sudeste de Asia y Europa, según revelan los patrones genéticos (Ottoni et al., 2017).

La domesticación del gato (Felis catus) es el resultado de la contribución de al menos dos linajes principales de Felis silvestris lybica, que se expandieron desde el Creciente Fértil en diferentes períodos históricos. El primer linaje surgió en el Creciente Fértil hace aproximadamente 9.500 a 10.000 años y se expandió hacia el oeste con las comunidades agrícolas tempranas, llegando a Europa alrededor del 4400 a.C. Este proceso inicial de comensalismo, impulsado por la atracción de los gatos hacia los graneros humanos, sentó las bases de la relación entre felinos y humanos.

Posteriormente, un segundo linaje, desarrollado y consolidado en el Antiguo Egipto, experimentó una significativa expansión durante el primer milenio d.C. Los gatos egipcios, altamente valorados cultural y prácticamente, se dispersaron ampliamente a través de las rutas comerciales marítimas del Imperio Romano en el Mediterráneo, llegando incluso al norte de Europa. Este linaje se propagó en muchas regiones con la influencia genética de los gatos del Creciente Fértil. La confluencia y mezcla de estos dos linajes a lo largo de la historia han modelado la diversidad genética del gato doméstico actual.

Anastasija Puškař (unsplash)

Las poblaciones de perros y gatos han aumentado a lo largo de la historia de forma paralela a la expansión humana. Aunque cada vez hay más animales dentro de los núcleos familiares sobre todo en el mundo occidentalizado, hay un alto índice de animales de familia viviendo en situación de calle, sobre todo en el Sur Global.

Los gatos comunitarios son los que viven actualmente en situación de calle en los entornos urbanos. Muchos son descendientes de animales abandonados, otros llevan generaciones en la calle; como apuntan desde GEMFE[1] (Grupo de Estudio de Medicina Felina de AVEPA), son animales adaptados a las características territoriales de los núcleos urbanos, ocupan espacios con recursos ecológicos, como hacen el resto de las especies, incluida la humana.

Biodiversidad

Las sociedades son inherentemente multiespecie, y los seres vivos nos constituimos a partir de encuentros interespecie, aunque la especie humana tiende a excluir a otras especies de sus estructuras sociales.

Es habitual que los residentes de viviendas con jardín rechacen la presencia de diversas especies, como insectos polinizadores, aves y fauna autóctona, en espacios que, antes de su privatización, funcionaban como hábitats para estas y muchas otras especies.

Asimismo, en áreas urbanas es común encontrar espacios públicos exteriores reservados exclusivamente para el uso humano, como parques y playas. No obstante, con la implementación de la Ley 7/2023, los ayuntamientos disponen de un marco normativo que les permite regular el acceso de animales en estos espacios, haciéndolos más inclusivos y recuperando así áreas que han sido colonizadas por la actividad humana.

En los años 70 y 80, Roger Tabor llevo a cabo una investigación que consistía en la monitorización de los efectos de la Captura-Esterilización-Retorno (CER) como método de control de la población.

Su estudio sobre gatos comunitarios en el centro de Londres durante la década de 1970 fue particularmente innovador. Esta investigación sentó las bases de su libro, The Wildlife of the Domestic Cat, que se reconoce como una obra fundamental para el CER de entidades a nivel internacional y para la comprensión de los gatos comunitarios. Estos gatos han utilizado tipos de hábitat mixtos que ofrecían tanto refugio como fuentes de alimento, y, esta competencia juega muy en contra del gato, ya que sufre violencia constante por parte de los habitantes de los nichos donde han podido adaptarse y sobrevivir. Son gatos con malas experiencias en el contacto con humanos, por lo que suelen esconderse. Y como estrategia vital, lo mejor que pueden hacer es no confiar en humanos por su propia supervivencia; ni siquiera deben confiar en aquellos que los protegen. Tampoco es aconsejable que los gatos de familia accedan a exterior, porque lo puede parecer libertad, para un gato confiado puede resultar la muerte. El mundo es un lugar violento y lo mejor es no exponer a seres queridos.

Tabor argumentó que las colonias no operan como una isla donde pueden existir colonias únicas, sino que son parte de un extenso ecosistema que contiene redes de colonias similares, una contigua a la siguiente. Como resultado, si una colonia se retira de su territorio o se elimina, pero el hábitat no cambia, los gatos vecinos se mudarán directamente para aprovechar la fuente de alimento y el refugio que queda.

El nicho ecológico es la estrategia de supervivencia utilizada por una especie, que incluye la forma de alimentarse, de competir con otras para ese alimento o de evitar ser devorada. Por lo tanto, es la función que cumple una especie – animal o vegetal – dentro del ecosistema. Humanos y gatos comunitarios compiten por zonas de refugio y hábitat, desde que el propio humano los condenó a dichos hábitats cuando los abandonó. En consecuencia, el nicho ecológico humano influye directamente en la estrategia de supervivencia del gato comunitario, que se ha adaptado a la domesticación y que, posteriormente, ha sido víctima del abandono.

La presencia de estos animales en un lugar soporta un nicho ecológico para aproximadamente ese número de gatos y están presentes en un lugar en particular por una razón: el hábitat proporciona comida y refugio adecuados. La territorialidad inherente de los gatos contribuye a que, con la desaparición de una colonia, se generen oportunidades para que otros individuos o especies puedan ocupar ese espacio. Ese fenómeno se conoce como “efecto vacío”.

La reproducción y el crecimiento de la población se producen hasta que se alcanza nuevamente el techo natural, que es el número de gatos que el hábitat puede soportar. Esta realidad resalta la ineficacia del enfoque tradicional en el del control de poblaciones de gatos comunitarios «captura-matar», puesto que la eliminación permanente de gatos de un nicho creará un vacío que se llenará a través de la migración desde el exterior o mediante la reproducción dentro de la colonia. Es decir, aumentará la rotación de la población, pero no disminuye el número de gatos en la colonia.

La eliminación al cien por cien de todos los gatos comunitarios de un área se ha defendido desde al menos 1916[2]; sin embargo, el método ha demostrado ser efectivo solo en islas pequeñas donde el ecosistema, no dispone de colonias contiguas. Y es por ello, que los estudios sobre biodiversidad y gatos realizados en islas no responden a una realidad.

Dichos estudios también revelaron que su dieta se componía principalmente de basura, plantas e insectos, y no tanto de aves, lo que indicaba una baja tasa de éxito como cazadores. Esto desafía la idea común de que los gatos diezman las poblaciones de aves. Tabor sugirió que los gatos cazan principalmente presas fáciles de conseguir, a menudo ya moribundas, como aves enfermas o polluelos, en lugar de controlar activamente poblaciones de presas sanas.

Así pues, biológicamente hablando, parece que mientras haya gatos en situación de calle y nichos ecológicos disponibles, existirán colonias felinas. En ese sentido, un punto en el cual, tanto defensores como detractores de los gatos parecen estar de acuerdo es que los gatos domésticos no deberían estar en situación de calle.

Sin embargo, una vez domesticados y abandonados, el daño ya está hecho, y es necesario asumir responsabilidades, aplicar los medios de control más éticos y erradicar el abandono, para que algún día no haya gatos comunitarios malviviendo en las calles.

Shawn Rain (unsplash)

Obviamente, no todas las colonias están en situación de peligro; de hecho, algunas pueden vivir en libertad o semilibertad de manera óptima. Sin embargo, desgraciadamente, la gran mayoría no sobrevive mucho tiempo. Según las estadísticas, los gatos de familia pueden vivir en hogares entre 15 y 20 años, mientras que los comunitarios sobreviven un promedio de entre 2 y 5 años en la calle. Por su parte, los gatos de familia que son abandonados en la calle apenas logran sobrevivir unos pocos meses.

En España, el gato no está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Tampoco aparece en el Real Decreto 216/2013, de 2 de agosto, ni en su última modificación mediante la Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, que actualiza el Anexo del Real Decreto 630/2013. No es una especie invasora, puesto que lleva milenios conviviendo con la especie humana en el continente europeo, estableciéndose una relación de coexistencia y adaptación mutua.

Así pues, si bien es cierto que la falta de control reproductivo en los gatos comunitarios cronifica la situación de las colonias, los gatos domésticos de familia abandonados también contribuyen a repoblar cualquier hábitat disponible. Son varios los factores asociados a este fenómeno, estrechamente relacionados con el abandono y la inacción por parte de las administraciones.

Normativas

No debemos olvidar que tanto el gato comunitario como el que vive en hogares, refugios o centros de acogida pertenecen a la misma clasificación biológica (Felis catus), si bien difieren en el nivel de sociabilización con los seres humanos. Por ello, puede concluirse que, independientemente de si conviven en nuestros hogares o en colonias felinas, todos ellos son animales sintientes, tal como reconocen distintas normativas tanto a nivel internacional y nacional.

Actualmente, en España, estos gatos deben ser controlados, alimentados y cuidados bajo la protección de las administraciones locales, que también tienen la responsabilidad de proporcionar los recursos económicos necesarios para mejorar la convivencia y abordar las posibles problemáticas, velando por su bienestar.

Las legislaciones de protección animal reconocen que los gatos comunitarios tienen los mismos derechos y protección que los gatos de familia que viven en un hogar. Por ello, un ayuntamiento no puede negarles amparo, atención veterinaria, ni permitir que se impida el acceso a alimentación. Además, eliminar por completo las fuentes de alimentos resulta prácticamente imposible, ya que muchas personas continuarán alimentándolos, como se ha demostrado la ineficacia de las prohibiciones al respecto, que han derivado en conflictos civiles e incluso en consecuencias penales.

Ya en 1925[3], la Real Orden Circular de 26 de diciembre, de ámbito nacional en España, establecía la obligación general de proteger a los animales y a las plantas. Se declaró de utilidad pública a las asociaciones de protección animal constituidas, que tenían también la finalidad de divulgar esta obligación. Además, el reglamento de desarrollo de esta norma, aprobado por el Real Decreto 684/1928, otorgaba a los asociados una suerte de condición de agentes de la autoridad “efectivos” para denunciar ellos mismos las infracciones cometidas.

La Real Orden que estableció la obligación de recoger a los animales abandonados en España fue la Real Orden de 16 de diciembre de 1930[4]. Esta normativa complementaba la legislación existente y establecía medidas para el cuidado y protección de los animales, incluyendo la obligación de recoger y proteger a aquellos que habían sido abandonados. Esta Real Orden fue importante porque abordó de manera específica el problema del abandono animal y promovió la responsabilidad en su cuidado.

Con la llegada del Estado de las Autonomías, durante las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, cada Comunidad legisló, a través de sus correspondientes Parlamentos autonómicos normativas propias en materia de protección animal. La primera en hacerlo fue Cataluña, que en 1988 promulgó la que sería la primera ley autonómica de protección animal del país. Esta ley fue objeto de varias modificaciones en el año 2003 y en el año 2006. Fruto de esta reforma en el año 2008 se aprobó el Texto Refundido para la Protección de los Animales, mediante el Decreto Legislativo 2/2008.

El decreto de 2008[5] actualizó y consolidó la legislación existente en materia de protección animal en Cataluña, ampliando y reforzando las medidas de protección, bienestar y derechos de los animales; aunque nunca llegó a reglamentarse.

Al decreto 2/2008 le siguieron el resto de las comunidades autónomas y, en 2023, las Cortes españolas aprobaron la Ley 7/2023[6], de 28 de marzo, de Protección y Derechos de los Animales, que establece un marco normativo a nivel nacional.

¿Pero, verdaderamente se aplicó esta medida supuestamente pionera?

La respuesta es no. La ley en cuestión establece, entre otros aspectos, que la gestión de los animales de compañía perdidos y abandonados es competencia municipal. En ese sentido, se estipula que los municipios deben contar con un centro con núcleo zoológico, el cual debe ser contratado o licitado, donde los animales permanecerán hasta que sean recuperados por sus tutores o, en caso de no ser reclamados, puedan ser entregados en adopción tras un período de 21 días. Además, la normativa establece la obligación de perseguir a aquellos infractores que abandonan animales de familia.

Asimismo, la ley indica que la atención a los gatos comunitarios también recae en los ayuntamientos, quienes deben asumir la responsabilidad de garantizar su atención veterinaria, el control de la población para prevenir su reproducción descontrolada, así como su cuidado y alimentación. Además, se les encomienda la mediación en posibles conflictos vecinales relacionados con la gestión de los gatos.

Ciencia

La información disponible sobre colonias felinas es caótica y muy sesgada; suele basarse en un gran desconocimiento de normativas, en falsas creencias y en estudios poco objetivos. Muchos ayuntamientos copian las políticas de otros ayuntamientos y estos, a su vez, de otros, lo que puede llevar a que tanto estudios como políticas incumplan normativas vigentes.

Los científicos, al igual que cualquier individuo, pueden verse afectados por sus perspectivas del mundo, lo que puede impactar en la ciencia regulativa. La experticia científica está sujeta a la influencia de diversos factores éticos, políticos y económicos, y culturales. Por ello, un principio ético fundamental del proceso científico es que, idealmente, todos los artículos e informes científicos deberían someterse a un proceso de revisión por pares amplio e inclusivo. De esta manera, no sólo se garantizaría la detección y corrección de errores, sino también que todos los juicios e interpretaciones estén adecuadamente documentados y respaldados, y que todas las partes interesadas tengan oportunidad de expresarse (Conway y Oreskes, 2020, p.5).

Según Conway, no son nuevas las prácticas de científicos que han combatido las pruebas científicas y han esparcido confusión sobre muchos de los asuntos más importantes de nuestra época. Se trata de una historia sobre la negación de los hechos y mercantilización de la duda, y la búsqueda de especialistas con formación científica dispuestos a emitir comentarios sobre cualquier tema que una empresa o una administración les encargue.

Las controversias relacionadas con el cambio climático, el control de las poblaciones, las cuestiones energéticas… son propensas a la intervención de estos procesos culturales.

Un ejemplo de ello ocurrió en 2022, cuando la difusión de un texto elaborado por el Consejo de Colegios Veterinarios sobre los gatos y su impacto en la biodiversidad y la salud pública se propagó rápidamente por las intranets de los ayuntamientos. Dicho estudio era un borrador y no fue evaluado por comités de expertos ni sometido a revisión por pares. El informe señalaba a los gatos comunitarios como responsables de la pérdida de biodiversidad y como un riesgo para la salud pública y nadie reparó en que se trataba de un borrador y que los datos del estudio estaban basados en datos recogidos en una isla. Como resultado, se paralizaron numerosos trámites relacionados con los gatos comunitarios; además, algunos medios y sectores ecologistas aprovecharon el momento para demonizar a estos animales, lo que agravó la situación en la calle tanto para los propios gatos como para las personas que los gestionan.

Actualmente, no existe en la península ibérica ninguna especie animal que se haya extinguido o esté gravemente amenazada exclusivamente por la presencia de gatos. Tampoco hay estudios concluyentes y fiables que cuantifiquen el impacto real de los gatos comunitarios sobre la biodiversidad en comparación con otras causas reconocidas del declive de especies, como la destrucción de hábitats, el cambio climático, el uso de pesticidas y venenos, la sobrepesca, la caza, o los atropellos. Todas estas causas están directamente relacionadas con la acción humana, al igual que la propia presencia del gato, no lo olvidemos (Gemfe, 2022).

Competencias públicas

Aunque la gestión de colonias ha estado históricamente en manos de entidades y personas voluntarias – en su mayoría mujeres–, el creciente desarrollo normativo está empujando a las administraciones públicas a asumir responsabilidades. Como respuesta, estas han comenzado a destinar partidas económicas que permiten desplegar competencias en esta materia.

En el ámbito de la gestión de animales urbanos, los perfiles profesionales contratados suelen provenir de disciplinas como la biología, la zoología o la veterinaria por su aparente “afinidad” con el mundo natural. No obstante, estas formaciones académicas se imparten en su mayoría desde una perspectiva humanista y antropocéntrica, que prioriza los intereses humanos sobre los derechos y la individualidad de los animales no humanos. A menudo, estos perfiles carecen de una vinculación previa con el activismo o la protección animal por vocación.

En el ejercicio profesional, estos puestos implican, en general, un contacto mayor con personas que ayudan animales que con los propios animales —salvo en el caso del personal veterinario encargado de realizar inspecciones—. Sin embargo, quienes ocupan estos cargos suelen carecer de formación en áreas clave como la intervención social, la resolución de conflictos o la perspectiva de género. Esta carencia limita seriamente su capacidad para abordar la complejidad de las realidades humanas implicadas en el voluntariado y en la gestión de animales en situación de calle, especialmente en contextos de vulnerabilidad, tanto del animal como de las personas involucradas.

Las administraciones públicas tienden a adoptar una lógica credencialista y cuerdista, que desestima tanto el conocimiento experiencial acumulado por gestoras y voluntarias como el saber técnico o académico de personas vinculadas a la protección animal —también en su mayoría mujeres—. Como consecuencia, estas personas no son reconocidas como interlocutoras válidas, perpetuando una baja consideración institucional hacia quienes integran los diferentes ámbitos de la protección animal.

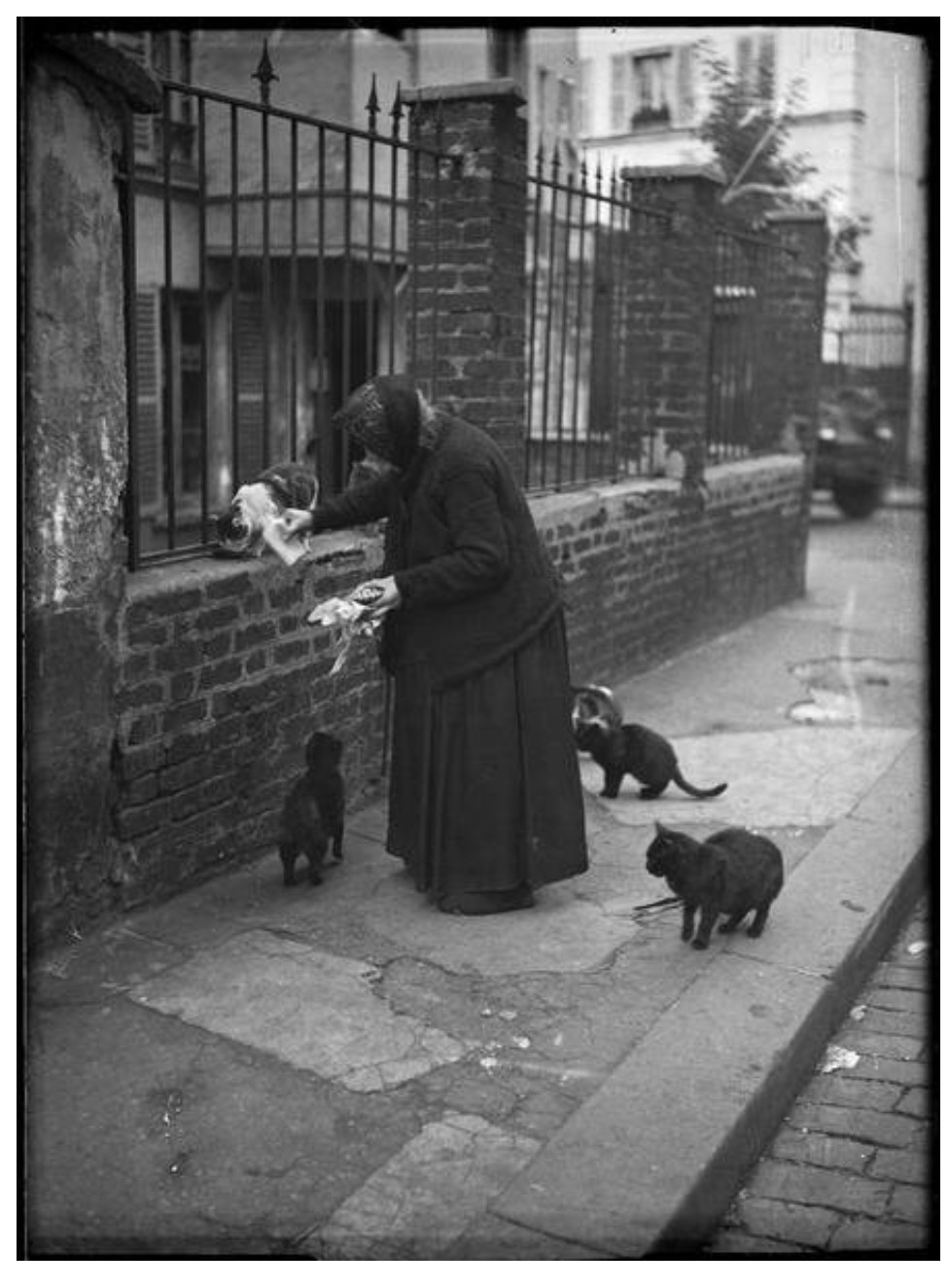

Mujer alimentando gatos. Foto de André Kertész, París 1927

Esta desvalorización repercute negativamente en la eficacia de las políticas públicas, genera conflictos estructurales difíciles de resolver y representa un uso ineficiente de los recursos municipales. Ignorar o subestimar la experiencia y aportación del activismo y voluntariado en este ámbito compromete la sostenibilidad de los programas de gestión de animales, además de obstaculizar la construcción de políticas más inclusivas, eficaces y respetuosas tanto con los animales como con las personas involucradas.

Como ya se ha mencionado, la llegada de recursos económicos ha traído consigo nuevos perfiles técnicos, pero también ha dado paso a la aparición de empresas que se autodefinen como “profesionales, eficaces y serias”, encargadas de la recogida, traslado y control de animales. Estas empresas actúan como una especie de navaja suiza para las administraciones, ofreciendo soluciones rápidas para resolver conflictos con todo tipo de especies, sin que la administración deba involucrarse directamente.

Cuentan con la infraestructura y los medios necesarios para participar en licitaciones públicas, algo con los que las personas gestoras y pequeñas entidades no pueden competir. Además, suelen estar encabezadas por empresarios que se presentan como el paradigma de la razón, la profesionalidad y la objetividad, en contraposición al “ruido incómodo” que, según esta narrativa, representan las entidades y las personas gestoras. Estas empresas comparten con las administraciones una visión similar sobre cómo abordar la gestión con animales e incluso denuncian un supuesto intrusismo profesional por parte de las gestoras.

En este punto, resulta imprescindible recuperar la memoria histórica y reconocer que la existencia actual de normativas y recursos económicos destinados a contratos y licitaciones —de los que hoy se benefician determinadas empresas — es posible gracias al trabajo de personas que, mediante prácticas de cuidado no remuneradas en el espacio público, han velado durante años por la protección de los animales no humanos en situación de vulnerabilidad.

Este compromiso, entendido como una forma de resistencia política, ha sido conceptualizado por autoras como Alicia Puleo como una «huelga de celo al patriarcado», en tanto que desafía las lógicas cartesianas, antropocéntricas y patriarcales que históricamente han jerarquizado la vida y desvalorizado tanto a animales como a quienes les protegen. Estas mujeres, situadas en una posición liminal dentro del discurso institucional, han sido estigmatizadas a través de figuras como la de «la loca de los gatos», lo que refuerza estereotipos de género, edad y clase y evidencia el desprecio cultural hacia formas de cuidado que escapan a las estructuras tradicionales de poder.

Además, si algo caracteriza a estas mujeres es que están curtidas e iracundas. Desde esta perspectiva, puede leerse a las gestoras de colonias felinas como una subjetividad abyecta, en tanto que encarnan un cuidado radical, no remunerado y dirigido hacia los animales no humanos. Su trabajo, que implica un cuestionamiento del orden antropocéntrico, trastoca las fronteras entre lo humano y lo animal, lo público y lo privado, lo racional y lo emocional. En ese gesto, su “ira” no es destructiva, sino generativa: denuncia, visibiliza y subvierte.

Violencias

Tanto las gestoras como los gatos comunitarios son objeto de prácticas violentas en el espacio público, que incluyen agresiones directas por parte de vecinos u otras personas contrarias a la presencia de gatos, así como persecuciones, amenazas o actos de intimidación — entre ellos, daños a vehículos o bienes personales —.

Los gatos, por su parte, sufren envenenamientos, disparos con armas de aire comprimido o escopetas y sufren destrucción de sus refugios improvisados, fuentes de alimento o puntos de agua. Aquellos que son más confiados sufren palizas o se les hace desaparecer forzadamente. Todo esto ocurre, en muchos casos, con total impunidad, al no ser tomado en consideración por los cuerpos policiales ni reconocido por el sistema judicial.

Además, las gestoras sufren de violencia psicológica persistente y acumulativa, así como la sobrecarga emocional derivada del abandono estructural, la escasez de recursos y el desgaste constante que supone la exposición diaria al sufrimiento, la crueldad, la enfermedad y la muerte. A todo ello se le suma una sensación de impotencia y soledad ante la indiferencia institucional y la ausencia de respuestas o apoyo efectivo.

También sufren acoso sistemático en redes sociales o espacios vecinales, así como las consecuencias de la culpabilización social que las responsabiliza del “problema de los gatos” en lugar de reconocer su labor como una forma de contención a una crisis estructural de abandono animal. Esta violencia psicológica tiene consecuencias severas en términos de salud mental, incluyendo trastornos vinculados al estrés traumático secundario.

La violencia simbólica, en términos bourdieuanos, opera naturalizando las jerarquías sociales y desvalorizando a las gestoras, al convertir sus existencias en «problemas» sociales y sus prácticas de cuidado en objeto de burla o desprecio. Esta representación reduce su labor política y ética a una mera expresión de desequilibrio emocional, negando el valor social y ecológico de su trabajo.

En cuanto a los gatos, se les representa como “plaga”, “molestia” o “riesgo sanitario”, despojándolos de su condición de seres sintientes y sujetos de derechos. Esta construcción discursiva legitima su invisibilización, maltrato o eliminación amparada en discursos de odio.

Mario Beducci (unsplash)

Esta violencia simbólica no solo naturaliza las jerarquías, sino que también antecede y legitima formas más materiales de violencia, al establecer el marco cultural que las hace posibles. En términos arendtianos, esto puede contribuir a la banalización del mal llevando la violencia contra animales y personas a ser justificadas en un contexto que deshumaniza y desanimaliza a las víctimas. Esta deslegitimación permite que se normalicen prácticas de abuso y explotación, donde la impunidad se convierte en regla y el sufrimiento es ignorado. La aceptación de estas dinámicas no solo afecta a los individuos involucrados, sino que también influye en la forma en que la sociedad percibe y aborda la violencia en general, perpetuando ciclos de opresión y desconsideración hacia otras formas de vida.

Las administraciones, por su parte, suelen adoptar una actitud pasiva, omitiendo su deber de protección y mediación. La violencia institucional se manifiesta en la no intervención ante conflictos vecinales relacionados con animales comunitarios, lo que revictimiza a las gestoras y dificulta el acceso efectivo a mecanismos de denuncia, protección o acompañamiento.

Al negar el reconocimiento legal de las agresiones tanto hacia los gatos como mujeres que los cuidan, se ignoran las solicitudes de ayuda que, con el tiempo, se agravan. Esta situación se ve reforzada por el incumplimiento de normativas relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno, lo cual limita la participación ciudadana e impide la construcción de políticas más justas y actualizadas. Como consecuencia, se perpetúan políticas públicas obsoletas y conservadoras, con efectos negativos sobre el conjunto de la gestión pública.

En cuanto a los gatos, las normativas vigentes en materia de protección animal no se aplican de forma efectiva, lo que genera una doble injusticia: el abandono no se sanciona, pero quienes rescatan sí son perseguidas. Esta forma de violencia estructural no solo produce consecuencias materiales, sino que también deslegitima a quienes actúan desde los márgenes del sistema institucional.

Conclusiones

Las violencias que sufren las gestoras de colonias felinas y los gatos comunitarios son manifestaciones de un sistema que combina especismo, cuerdismo, aporofobia, patriarcado, clasismo y edadismo entre otras. Estas violencias se refuerzan mutuamente y operan en distintos niveles: desde la construcción simbólica de la “otredad molesta” hasta la agresión física y el abandono institucional. Comprender esta realidad exige un enfoque interseccional y feminista, que reconozca el valor político y ético de las prácticas de cuidado interespecie, y que promueva políticas públicas basadas en la justicia social, el respeto por la vida no humana y la reparación histórica de estas violencias.

Además, como hemos visto, estas prácticas exponen tanto a mujeres como a gatos comunitarios a situaciones de vulnerabilidad, razón por la cual, deberían ser atendidas de manera prioritaria.

Existe una dinámica estructural profundamente problemática que rara vez se visibiliza en el diseño de políticas públicas: las personas que realizan tareas de rescate y cuidado de animales en situación de calle se encuentran frecuentemente en contextos de alta vulnerabilidad. Esta se manifiesta, en primer lugar, en el plano económico, ya que las labores de alimentación, atención veterinaria y mantenimiento general de animales abandonados implican gastos elevado que, en la mayoría de los casos, recaen íntegramente sobre quienes las realizan de forma voluntaria y no remunerada.

En segundo lugar, tanto el compromiso como el rechazo prolongado puedan tener un impacto negativo en la salud mental de estas personas, debido al desgaste emocional, el estrés constante, la exposición cotidiana al sufrimiento animal y la violencia. Como consecuencia, no es infrecuente que requieran algún tipo de acompañamiento por parte de los Servicios Sociales, ya sea por razones materiales, emocionales o psicosociales. Esta intersección entre el activismo por los animales y la precariedad humana plantea desafíos que las instituciones aún no abordan de manera adecuada ni integral.

Los conflictos entre administraciones públicas, entidades de protección animal y personas gestoras de colonias felinas resultan graves y, en muchos casos, de difícil resolución. Estos enfrentamientos están frecuentemente atravesados por el desconocimiento de las normativas legales, la persistencia de falsas creencias y la reproducción de estigmas sociales que obstaculizan la posibilidad de construir rutas de trabajo colaborativas.

Las aportaciones teóricas de los Estudios Humano-Animal han contribuido de manera significativa a vincular la cuestión animal con los sistemas de dominación estructurales, problematizando las dicotomías humano/animal y cuestionando las jerarquías de sumisión, control y explotación que atraviesan las relaciones entre seres humanos, animales y naturaleza. Estas perspectivas promueven el desarrollo de una ética posthumana basada en la justicia interseccional y el reconocimiento de las múltiples formas de vulnerabilidad.

En este marco, se hace imprescindible, una posición crítica y comprometida por parte de todos los actores implicados, con el objetivo de atender adecuadamente a los animales en situación de vulnerabilidad desde un enfoque integral e inclusivo. No es la agencia moral lo convierte a un ser en sujeto de justicia, sino que es su dignidad. Por ello, los animales deben ser considerados sujetos de justicia, en la misma medida que los seres humanos, aunque no puedan participar activamente en la construcción de los principios políticos. Una gestión adecuada de las colonias de gatos comunitarios no solo beneficia a los felinos, sino que también puede contribuir a una mejor convivencia en las comunidades urbanas.

Bibliografía citada

Codina Segovia, J. I. . (2024). La protección animal en España: historia, pensamiento y cultura. Bajo Palabra, 37, 175-194. https://doi.org/10.15366/bp2024.37.029

Oreskes, N., & Conway, E. M. (2018). Mercaderes de la duda [Merchants of doubt]. Capitán Swing. ISBN 978-84-948710-3-0.

Ottoni, C., Van Neer, W., De Cupere, B. et al. The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world. Nat Ecol Evol 1, 0139 (2017). https://doi.org/10.1038/s41559-017-01394

Puleo, Alicia (2011). Ecofeminismo para otro mundo posible. Ediciones Cátedra

Tabor, R. (1983). The wild life of the domestic cat. Arrow Books.

Grupo de Especialidad en Medicina Felina España – AVEPA. (2025). Biodiversidad y colonias felinas: recomendaciones técnicas. https://gemfe.es/wp-content/uploads/2024/09/biodiversidad.pdf

Notas

[1] https://portalveterinaria.com/animales-de-compania/actualidad/38873/gemfe-se-posiciona-acerca-de-si-los-gatos-de-vida-libre-son-un-peligro-para-la-biodiversidad.html

[2] En The Domestic Cat: Bird Killer, Mouser and Destroyer of Wild Life; Means of Utilizing and Controlling It (1916), Edward Howe Forbush ya defiende la necesidad de “disponer de los excedentes de gatos”, “controlar y suprimir” algunas poblaciones, matar superfluos, etc. https://archive.org/details/domesticcatbirdk00forb

[3] https://www.boe.es/gazeta/dias/1925/12/29/pdfs/GMD-1925-363.pdf

[4] https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1930/098/A00166-00166.pdf

[5] https://boe.es/buscar/pdf/2008/DOGC-f-2008-90016-consolidado.pdf

[6] https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/DOGC-f-2008-90016-consolidado.pdf